»Heute kommen die Gäste! Jetzt ist es sechzehn Uhr. Wir sind zurück vom Einkaufen und bereiten alles vor. Endlich ist es gegen achtzehn Uhr. Lachs, Butter, aufgeschnittenes Weißbrot, aufgerollter Hering, Salat Olivier, aus der Schale befreite Mandarinen, in einzelnen Stücken griffbereit, stehen und liegen auf dem Glastisch, dazu die guten Gläser, die guten Teller. Die guten Gläser sind schwerer als die an Abenden ohne Besuch.«

»Heute kommen die Gäste! Jetzt ist es sechzehn Uhr. Wir sind zurück vom Einkaufen und bereiten alles vor. Endlich ist es gegen achtzehn Uhr. Lachs, Butter, aufgeschnittenes Weißbrot, aufgerollter Hering, Salat Olivier, aus der Schale befreite Mandarinen, in einzelnen Stücken griffbereit, stehen und liegen auf dem Glastisch, dazu die guten Gläser, die guten Teller. Die guten Gläser sind schwerer als die an Abenden ohne Besuch.«

Ricarda Messner über Wo der Name wohnt

Wo der Name wohnt erzählt vom starken Band Deiner Familie, von ihrer Geschichte, von Liebe und Missverständnissen. Wie prägt dabei insbesondere der Ort, von dem Du erzählst, das Bild der Familie?

Am Anfang habe ich mich gefragt: Wie die eigene Familie erzählen, was von uns erzählen? Irgendwann verstand ich, dass ich mir eine andere Frage stellen musste: von wo aus ich uns erzähle, von welchen Orten, welchen Räumen aus. Dazu musste ich genau dort anfangen, wo ich heute immer noch wohne, im zweiten Stock des Hauses direkt neben dem Haus, in dem meine Großeltern in einer Mietwohnung gelebt haben, also direkt neben den Erinnerungen. Das Bild einer unmittelbaren räumlichen Nähe interessierte mich, vor allem für die Bewegungen unserer Familie, welche Abstände, Abläufe, Verflechtungen und Verluste lassen sich aus dieser Nachbarschaft heraus erzählen. Überhaupt, wie funktioniert Erinnerung, wenn man alltäglich an ihr vorbeiläuft?

Im Roman spielen diese zwei Wohnungen in direkter Nachbarschaft, das Haus des Urgroßvaters in Berlin, aber auch einzelne Straßen und Häuser in Riga oder der lettische Badeort Jūrmala eine besondere Rolle. Welche Bedeutung haben Orte noch für Dich?

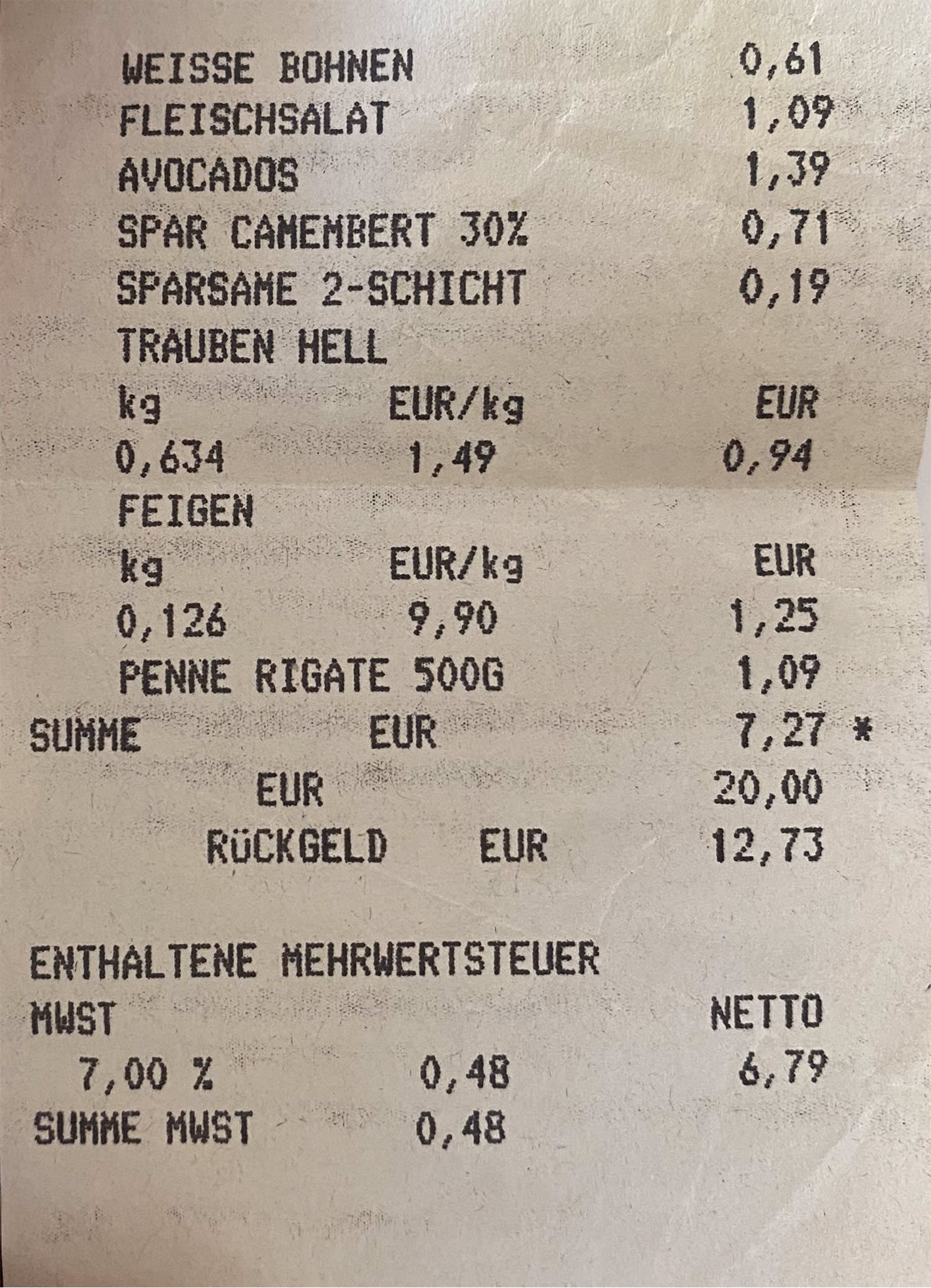

Für mich sind die Zwischenräume, die Verbindungen der Länder, Städte, Häuser, Zimmer, Treppenhäuser am interessantesten. Durch das Erzählen erinnerte ich mich auch, was noch alles zu einem Ort werden kann. Zum Beispiel die Kassenzettel meiner Großmutter, die ich schon als Kind liebte, wenn ich sie in ihrer Handtasche fand. Ich mochte diese Sprache zusätzlicher Informationen, Datumsangaben und Uhrzeiten, kleine Zeugnisse der Wege, die sie gegangen war. Und wahrscheinlich ist die Erinnerung für mich sowieso zum wichtigsten Ort der Erzählung geworden. Ich stelle sie mir immer als einen Raum vor, durch den sich hindurchlaufen lässt, den man jedes Mal ein bisschen neu einrichten kann. »Großmutter hatte wie gewöhnlich alles alphabetisch sortiert. A wie amerikanischer Pass, B wie Beleg, ein Kassenzettel von einem Einkauf. Ich weiß nicht, warum gerade dieser aufbewahrt wurde, was es damit auf sich hat.«

»Großmutter hatte wie gewöhnlich alles alphabetisch sortiert. A wie amerikanischer Pass, B wie Beleg, ein Kassenzettel von einem Einkauf. Ich weiß nicht, warum gerade dieser aufbewahrt wurde, was es damit auf sich hat.«

Immer wieder wird die Erzählung von Sätzen unterbrochen, die unter anderem das deutsche Namensrecht zitieren. Warum?

»Und irgendwo zwischen den beiden Häusern, ich zählte während der Wohnungsauflösung zum ersten Mal die Schritte, überkam mich eine Sehnsucht. Ich wollte den Nachnamen wieder tragen, sehnte mich nach ihm wie nach Großmutters Gesicht, das ich nicht mehr sehen würde«, heißt es auf Seite 14. Kurz bevor ich den Buchvertrag erhielt, schrieb ich einen Brief an das Bezirksamt mit der Bitte, meinen ersten Geburtsnamen, Levitanus, den Familiennamen meiner Mutter, wieder annehmen zu können. Ich formulierte allerdings eher inoffizielle Zeilen, sprach von einem »Herzenswunsch« und davon, »dass ich den Namen weiter am Leben erhalten möchte«, und legte meine beiden Geburtsurkunden bei, da ich noch im Namen meiner Mutter geboren bin. In der Antwort des Bezirksamts wurden die Gründe aufgezählt, warum eine Namensänderung nicht mehr möglich wäre, warum der Muttername nicht mehr mein Geburtsname sei. Als der Roman zum ersten Mal in seiner fast fertigen Struktur stand, übertrug ich einzelne Sätze aus dem Amtsschreiben, sie bildeten eine Art Zäsur zwischen den Geschichten. So sind es wahrscheinlich auch Geschichten gegen die Ablehnung der Namensänderung geworden.

Das Buch verbindet sehr persönliche Erinnerungen mit historischer Spurensuche. Wie hast Du beim Schreiben die Balance zwischen Nähe und Distanz gefunden?

Vielleicht, weil ich das nie als Gegensatz verstanden habe. Oder weil ich im Persönlichen und Alltäglichen immer die großen Zusammenhänge gesucht habe und im historischen Wissen wieder den Bezug zum Kleinen, Profanen. Jedenfalls habe ich durch das Erzählen meiner Familiengeschichte gelernt, nicht in Hierarchien zu denken, sondern dass beides gleichzeitig erzählt werden kann. Ein ständiges Hin und Her wie zwischen Hausnummer 36 und 37. »Und also stand ich gestern Morgen in der Küche, wärmte Milch in einem kleinen schwarzen Topf auf, und bevor ich wusste, was ich tat, verbrachte ich den ganzen Tag damit, alle Schränke und Schubladen zu öffnen, ich wollte wissen, was ich damals aus der Wohnung außer dem kleinen schwarzen Topf noch mitgenommen hatte.«

»Und also stand ich gestern Morgen in der Küche, wärmte Milch in einem kleinen schwarzen Topf auf, und bevor ich wusste, was ich tat, verbrachte ich den ganzen Tag damit, alle Schränke und Schubladen zu öffnen, ich wollte wissen, was ich damals aus der Wohnung außer dem kleinen schwarzen Topf noch mitgenommen hatte.«

»Wir trinken Tee, für den Großmutter zwei weitere Löffel Wildpreiselbeeren in aufgekochtes Wasser rührt. Im Frühling Sommer Herbst Winter.«

Wo der Name wohnt ist Dein erster Roman. Was war Dir dabei noch wichtig?

Ich habe viel darüber nachgedacht, dass jede Erzählung auf ihre Weise letztlich wieder eine Verwaltung, eine (An-)Ordnung des Lebens ist. Wie geht man dabei aber mit den Toten um? Ich habe mich bemüht, dass besonders diejenigen, die nicht mehr leben, mich an die Hand nehmen. Das Buch ist ein Versuch, sie weiterhin zu hören, mit ihnen im Gespräch zu bleiben. Der Roman ist zusammengesetzt aus eigenen Erzählungen und Erinnerungen, Übersetzungen meiner Mutter, Transkriptionen von Dokumenten aus staatlichen oder persönlichen Archiven, von Liedtexten oder auch letzten Sprachnachrichten meiner Großmutter. Das Ich versucht ein Wir, versucht, das Wir mit all seinen Stimmen und Bewegungen zusammenzuhalten.Wie viel Geschichte trägt ein Familienname?

Hausnummer 36 und 37, hier in Berlin haben sie jahrelang in direkter Nachbarschaft gelebt. Als Kind spielte die Enkeltochter Tischtennis auf dem Glastisch im Wohnzimmer der Großeltern. Als Erwachsene löst sie deren Wohnung schließlich auf, bringt Besteck, Töpfe und Musikkassetten nach nebenan zu sich. Und sie will noch etwas bewahren: Levitanus, den Familiennamen. Der Wunsch, den Namen wieder anzunehmen, begleitet sie nicht nur im Alltag, sondern führt sie auch nach Riga. Sie folgt den Worten ihres Urgroßvaters Salomon und findet ein Fenster im ehemaligen Rigaer Ghetto, das eng mit ihrer Familiengeschichte verknüpft ist – und sie zeichnet die Bewegungen von vier Generationen nach, vom sowjetischen Lettland der siebziger Jahre bis nach Deutschland.

Ricarda Messner erzählt in ihrem Debütroman vom Ort ihrer Erinnerungen, kehrt immer wieder zurück zum Leben in zwei Wohnungen, nähert sich Verlusten und Lücken, verbindet Heute und Gestern. Wo der Name wohnt lässt so zärtlich wie klar eine Familie aufleben und bewahrt ihre Geschichten.

Ricarda Messner erzählt in ihrem Debütroman vom Ort ihrer Erinnerungen, kehrt immer wieder zurück zum Leben in zwei Wohnungen, nähert sich Verlusten und Lücken, verbindet Heute und Gestern. Wo der Name wohnt lässt so zärtlich wie klar eine Familie aufleben und bewahrt ihre Geschichten.

Leserstimme verfassen

»Es gibt hier keine Hierarchien zwischen dem Historischen und dem Privaten. [Messner] verweist auf die Schrifstellerin Swetlana Alexijewitsch. Wie ihr ist es Messner ein Anliegen, das Alltägliche, das sonst nicht Teil der gängigen Vorstellung von Geschichtsschreibung ist, mitzuerzählen. «

Alicja Schindler , der Freitag

»Dieses zarte, ehrliche Buch ... ist große, ernst zu nehmende Literatur ...«

Zelda Biller, DIE ZEIT

»Ein eindrucksvolles Debüt, das bei aller Behutsamkeit und Selbstreflexion nicht ins Sentimentale rutscht. Messner traut sich Leerstellen zuzulassen und macht sich diese durch die Versprachlichung zu eigen.«

Lara Sielmann, Deutschlandfunk Kultur

»Ricarda Messner gelingt ein bewegendes Buch über Herkunft und Erinnerung sowie ein erstaunlich perfektes Debüt.«

Shirin Sojitrawalla, Deutschlandfunk

»... eine minuziöse, feinfühlige Suche nach Vergangenem.«

Carlo Mariani, Neue Zürcher Zeitung

ENTDECKEN

Nachricht