Tezer Özlü: »Etwas über mich und warum ich versuche, zu schreiben ...«

1949. In einer Provinzstadt in Anatolien mit 4.000 Einwohnern lerne ich die Welt sehen. Bin 6 Jahre alt. Zwei- oder einmal in der Woche halten auf dem Marktplatz Busse, die von Istanbul nach Ankara fahren oder umgekehrt. Ich empfinde die maßlose Größe der Welt und weiß, daß ich fort und weit weg gehen werde.

(Wenn ich heute irgendwo bin, dann habe ich das Gefühl, daß ich überall bin).

Es fällt mir unheimlich schwer, lesen zu lernen. Ich buchstabiere vier Jahre lang. Aber mit 10 lese ich Steinbeck und Capote und mit 11 Lagerlöf. Mit 13 entdecke ich die für mich menschlichste Welt der Literatur: die russische.

Mit 11 komme ich in eine österreichische Klosterschule in Istanbul. Ich fürchte die Nonnen, die sich so dunkel bekleiden wie die schwarzen Raben. (Gibt es Raben in anderen Farben?) Es ist mir nie gelungen, Einzelheiten und Eigenschaften der Tiere, der Pflanzen oder was es da als Lebewesen außer den Menschen gibt, zu fassen. Mich haben nur die Menschen interessiert. Alle Menschen dieser Welt. Alte, kranke, geisteskranke, süchtige, einfache oder auch künstlerisch begabte. Nur eine Art von Menschen machen mir Angst: Menschen in Uniform.

Nun lernte ich Deutsch. Nun lernte ich Lieder von Mozart singen. Nun lernte ich bei Nonnen, die behaupteten, mit Gott verlobt zu sein. Nun lernte ich Goethe, den ich erst viele Jahre später begriff. Der Anfang des Faust geht mir oft durch den Sinn: »Habe nun, ach! Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie (durchaus) studiert ...« Dieses »leider auch« betraf mich unheimlich, Deutsch, Englisch, Latein, Türkisch, Alttürkisch, Geschichte, Kriege, wie die Wolken entstehen und was es alles zu lernen ist, habe ich gelernt, und kann es leider nicht verlernen. Das Gymnasium habe ich nur ausgehalten, indem ich unter dem Pult ständig einen Roman hatte: Dostojewski, Gogol, Lermontov, Tschechov, oder einen meiner geliebten Russen.

Mit 16 schrieb ich meinen ersten Roman, der dann verloren ging. Mir tut nichts weh, was verloren geht. Mit 19 habe ich meine erste Kurzgeschichte veröffentlicht.

Warum schreibe ich?

Meiner Meinung nach ist Schreiben ein angeborenes psychologisches Symptom wie die Manie, die Melancholie oder Übermut ... Diese Krankheit trägt man. Soweit ich zurückdenken kann, habe ich diese Krankheit gespürt. Beim Gehen, beim Warten, beim Heiraten, beim Geschirrspülen, beim Diktat-Aufnehmen ... Damit versucht man zu schlafen, damit wird man wach. Einerseits ist diese Krankheit unerträglich, weil sie einen sehr belastet, weil man im inneren Leben in einige Persönlichkeiten geteilt ist ...

Andererseits ist für mich die Welt ohne diese Krankheit weder faß- noch lebbar. Denn diese Krankheit macht alles interessant.

So interessant, daß man bei jeder Tür und bei jedem Menschen reinschauen will. Ich kann nur schreiben, wenn diese Krankheit unerträglich wird. Jetzt, wo ich 38 bin, ist mir der Kopf untragbar geworden. Mein einziger Vorteil als Schreiben-Wollende (ich gebrauche absichtlich das Wort Schriftstellerin nicht) ist, daß ich die Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn sehr gut kenne.

Daraus habe ich gelernt, die Welt zu erfinden.

Genauso, wie Djuna Barnes im Nightwood sagt: »Da geht sie, Mutter des Unheils, rennt herum und versucht, die Welt mit nach Hause zu nehmen … Seltsam, wie sehr das Leben einem selbst gehört, wenn man es erfunden hat.« Es ist wirklich möglich, die Welt überall hin mitzunehmen: in die Wartesäle, in die Nervenkliniken, in die U-Bahn, ins Gefängnis, ins Bett. Es ist vielleicht auch möglich, die Welt mit zum Tod zu nehmen. Ich schreibe (versuche), um Leben und Tod zu berechnen. Ich kenne keinen anderen (Aus)weg zur Befreiung menschlicher Gefühle (Verstand, Vernunft, Schwermut, Liebe, Angst, Langeweile und was es da alles gibt) außer der Literatur. Im Roman Junger Mond schreibt Pavese: »So lernte ich begreifen, daß man nicht nur spricht, um zu sprechen, um zu sagen ›ich habe dies getan‹, ›ich habe jenes getan‹. ›ich habe gegessen und getrunken‹, sondern daß man spricht, um sich eine Anschauung zu bilden, um zu begreifen, was in dieser Weit geschieht.« Dazu kommt noch, was Svevo im Zeno Cosini sagt: »Wahrscheinlich ist es mein Schicksal, niemals ruhig zu sein.« Ruhig darf man niemals sein.

Ein großer Vorteil für mich ist, daß ich in der dritten Welt gelebt habe. Wir haben in der Türkei in den letzten 20 Jahren genug für zwanzig Menschenleben erlebt. Daraus ist eine Wut gewachsen. Eine Wut, die mir Mut gibt, etwas sagen zu dürfen. Ich habe zwei Bücher veröffentlicht: Kurzgeschichten und einen Roman. Ich suche neue Stile, die sich nach der Erzählung bilden sollten.

Ich versuche, die Grenze zwischen Leser und Autor wegzuschaffen. Ich will zu meinem Leser so offen sein wie zu mir selber. Ich gehe davon aus, daß jeder Leser so viel empfindet wie ich selber.

Ich habe viele Autoren übersetzt: Ingmar Bergman, Heinrich Böll, Peter Weiss, Gustav Meyrink, Cesare Pavese, H. M. Enzensberger, Günter Eich, Wolfgang Hildesheimer, Michael Krüger, Peter Rühmkorf, Maxim Gorki u. a.

In Berlin habe ich viel vor: ein Berlin-Tagebuch, Berlin-Briefe, Kurzgeschichten und ein weiteres Buch: Monolog einer Frau vor allem in Bezug auf ihre Umwelt und auf Männer.

Für eine Kunstzeitschrift in der Türkei will ich mit deutschen Künstlern Interviews machen: mit Werner Herzog und Werner Schroeter und anderen. Herzog ist für mich ein Künstler, der die Philosophie, die Literatur und die Bilder und noch die Musik in seinen Werken zusammenbringt. Seit ich vor kurzem in Istanbul Kaspar Hauser gesehen habe, denke ich, irgendwann auch Filme zu machen.

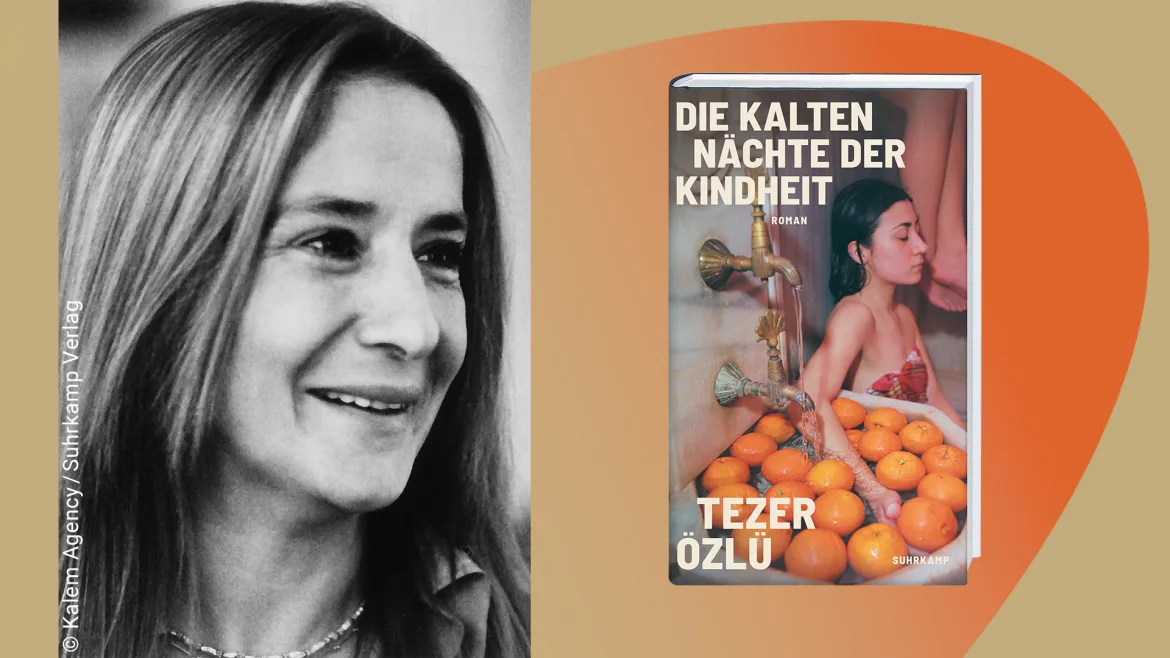

Die große internationale Wiederentdeckung

»1949. In einer Provinzstadt in Anatolien mit 4000 Einwohnern lerne ich die Welt sehen. Bin 6 Jahre alt. … Ich empfinde die maßlose Größe der Welt und weiß, dass ich fort und weit weg gehen werde.« So schreibt Tezer Özlü 1981 an den Deutschen Akademischen Austauschdienst über das prägende Gefühl ihrer Kindheit.

Erwachsen geworden, wird sie nach Berlin, Paris und Zürich reisen, fort und weit weg von der Türkei und den »Menschen in Uniform«, dem lauernden Wahnsinn. Sie tauscht die heimischen Obstgärten und Klassenzimmer der Nonnenschule ein gegen die Straßen und Cafés europäischer Hauptstädte – und gegen das Schreiben. Um eine Welt zu erfinden, die ihr entspricht. Indes wird sie über Jahre in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Doch selbst das kann ihren Willen nicht brechen.

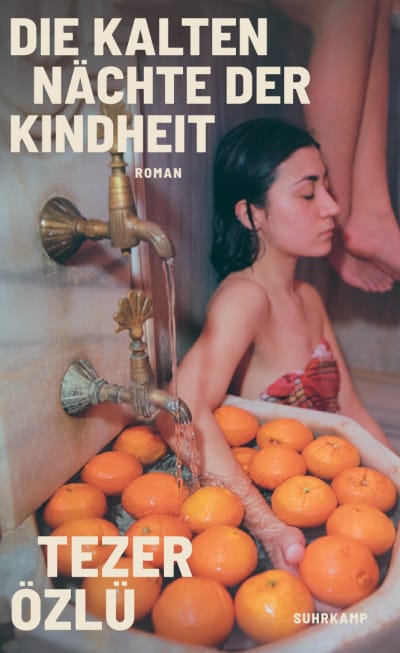

Die kalten Nächte der Kindheit erzählt vom Heranwachsen einer Frau, von ihrem Begehren, ihren Träumen, ihrer Widerständigkeit. Und wirkt darin heute so aktuell wie damals. Eine große literarische Wiederentdeckung.